大阪・関西万博を考える 堺屋太一と小松左京 ~70年万国博覧会に2人が託した夢と思い 元朝日新聞記者 宇澤俊記

堺屋太一と小松左京~70年万国博覧会に2人が託した夢と思い

元朝日新聞記者 宇澤俊記

「大阪でもう一度、万国博を」と言い続けてきた堺屋太一は2019年2月8日、83歳で亡くなった。その3日後、朝日新聞に掲載された堺屋太一の評伝に小松左京と談笑する写真が載っていた。堺屋太一と小松左京。昭和と平成を駆け抜けた二人の作家は、時として微妙な間柄だったが、70年大阪万博の黒子であり、かつ両輪だった。

堺屋太一は1935年7月、大阪市中央区玉造で生まれた。本名は池口小太郎。父は早稲田出身の在野の弁護士。戦時中、父の実家のある奈良に疎開し、中学3年のときに大阪に戻った。府立住吉高校から東京大学経済学部を卒業、通産省に入った。堺屋は二度目の配属先となった工業用水課で、工場などの地下水くみ上げで深刻化した故郷・大阪の地盤沈下問題を担当した。そして足繁く通うようになった大阪で、経済も地盤沈下しつつあることを実感する。

『堺屋太一が見た戦後70年 七色の日本――自伝』によると、堺屋が万国博覧会に関心を持つようになったのは1963年夏のことだ。上司のお声がかりでお見合いをした。お相手の女性に会ったが、気に入らず、上司に断りに出向いたときのことだ。「『私にはまだしたいことがあるので・・・』といった口実をつくった。それに対して、上司は笑顔でいった。『若い頃には一つのことに熱中してみるのも悪くないよ。例えば、日本で万国博覧会を開くとかね・・・』。このとき『万国博覧会』のひと言に、私は雷に打たれたほどの衝撃を受けた。『世界にはすごい行事があるらしい』と感じたのだ」。

その日から「万国博覧会」の調査を重ね、毎日、謄写版刷りの資料を作って同僚や上司、幹部の乗る運転手室まで配り歩いた。地盤沈下対策で通う大阪でも、大阪商工会議所、大阪市などの幹部を訪ね歩き、大阪経済の復権のために万博招致の必要性を訴えた。堺屋の熱意が実り、1964年4月、政府に知事、市長、商工会議所会頭の三者連名による「国際博覧会の大阪開催に関する要望書」が出る。1964年8月、政府は70年万博日本開催の積極的検討を閣議決定した。1965年4月、パリの博覧会国際事務局(BIE)に万博開催の申請書を提出、翌月受理され、10月には日本万国博覧会協会が発足した。

堺屋は1965年7月に出来た企業局企業第一課国際博覧会調査室に異動、1967年に国際博覧会準備室統括係長、68年には企画局日本万国博覧会管理官付政府出典班長となっている。この間、堺屋の肩書きは順次変わっているが、万博開催のため、企画から予算の獲得まで総責任者として奮闘した。会期が迫ってくると、アフリカにまで足を伸ばし、海外からの出展誘致まで行った。

小松左京は1931年1月、大阪市西区京町堀で生まれた。本名は小松実。父は明治薬学専門学校(現・明治薬科大学)に学んだが、薬学を捨てて大阪で金属加工の町工場を興した。4歳のときに阪神間に転居し、旧制の神戸第一中学に入学した。

著書「やぶれかぶれ青春記」によると、神戸一中では軍事教練と連帯責任で教官から毎日のようにビンタが飛ぶ日々が続いた。1945年8月15日の玉音放送を聞いたのは、勤労動員先の川崎重工の工場。中学3年生だった。戦後は悪友と闇市に出入りし、学校再開後は、俳優となる高島忠夫らと軽音楽バンドを結成し、出前演奏でアルバイトに精を出した。

1948年に旧制第三高等学校に進学、翌年、新制京都大学文学部に入学した。高橋和巳らの学内の文学同人誌に参加し、文学談義や政治論争に明け暮れ、デモにも参加した。また、同人誌の資金稼ぎに漫画を発表、歌舞伎、落語などの演芸を鑑賞し、雑誌に演芸評を投稿した。卒業後、経済誌の記者になったが、実家の工場を手伝うことになる。しかし会社は倒産、生活は苦しく、漫才の台本作家など職を転々とした。やっと1964年3月に光文社カッパ・ノベルスから出た「日本アパッチ族」が出世作となった。

小松左京が万国博覧会と出会うのは1964年春のことだ。朝日放送のPR誌「放送朝日」に前年から西日本を歩くルポを連載していた。執筆陣に『文明の生態史観』『情報産業論』で著名な梅棹忠夫(初代国立民族学博物館館長)がいた。小松は梅棹が毎週金曜日の夜に北白川の自宅で開く「金曜サロン」に出入りするようになる。サロンから「万国博覧会を考える会」が自発的に生まれ、梅棹、小松、加藤秀俊、川喜田二郎、多田道太郎、鎌倉昇らでスタート、手分けして万国博の調査研究に着手した。

万博招致に動き出した大阪府から梅棹らに接触があり、「考える会」は協会とつかず離れずの関係が生まれる。BIE理事会への正式申請・登録に向けたテーマ作成委員会(委員長・茅誠司元東大総長)が発足し、京大教授の桑原武夫が副委員長に就く。「考える会」は桑原をサポートする形となり、小松らは1965年10月の2週間、泊まり込みで基本理念づくりに当たった。70年万博のテーマ「人類の進歩と調和」はこの基本理念から生まれた。

1970年3月15日、大阪・千里丘陵でアジア初、日本で最初の国際博覧会が開幕した。参加国は77カ国。堺屋太一は前年4月に通産省鉱山石炭局鉱政課長補佐に異動しており、開会式には「生活産業館」の設立企画人として招待された。一方、小松左京はテーマ館問題で万博協会と軋轢が生まれ、テーマプロデューサーとなった岡本太郎から依頼を受けた「テーマ展示サブプロデューサー」という形で関わった。

70年の大阪万博は入場者数が目標の3000万人を大きく上回り、6421万8770人に達した。入場料収入は約373億円、食堂や売店など売上は約525億円に上り、万国博としては画期的な174億円の黒字を計上した。堺屋は成功のカギとして「厳格な『予算管理』、正確な『工程管理』、『安全管理』そして、『収益性の確保』にあった」と振り返る。堺屋と小松が情熱を傾けた万国博は、戦後を象徴する歴史的イベントとなった。しかし、会期中に2人が表舞台に立つことはなかった。

堺屋は万博が起爆剤となって地盤沈下の進む大阪の復権に期待した。ところが、1978年の第二次オイルショック、続く日米貿易摩擦によって、大阪の主力産業だった繊維産業が急速に衰退する。90年代に入ると、製造業が大幅に縮小し、卸売・小売業も事業所数、従業員数とも減少した。商社などの本社機能も相次ぎ東京へシフトするようになった。大阪は西日本の中核都市、集散地としての地位を低下させていった。

小松は2011年7月に80歳で亡くなった。残った資料から小松が万博協会の国内企業向け参加要請説明会で話した原稿が見つかった。その中で小松は「万博は『目的』ではなく『手段』である」として「あくまで、人類全体のよりよい 明日を見出すこと、矛盾を解決し、よりいっそうゆたかで、苦しみのすくない世界をつくりあげて行くことであって、万国博はそういう目標にそった情報の、世界的な交流の場として、つくられなければならない」と書き残している。

テクノクラートで作家の堺屋は、万博で大阪の復活を夢見た。作家で思想家の小松は「不調和」「不均等」「摩擦と緊張」など世界の現状を見据え、万博に人類の豊かな未来を託そうとした。いよいよ来年に迫った「大阪・関西万博」。課題噴出のなか、IR・カジノの『露払い役』だったことが露見して混迷が続く。堺屋と小松の二人が万博にかけた夢や思いが果たして継承されているのかどうか、心許無い限りだ。

着々と進む自衛隊の「台湾有事」シフト

~南西諸島に「戦争」の悪夢~

フリージャーナリスト

土岐直彦

Ⅰ、南西シフトの現状

<ミサイル部隊配備>

防衛省は自衛隊の南西諸島シフトを進めてきた。2019年3月、奄美大島と宮古島に陸上自衛隊の駐屯地を開設し、相次いでそれぞれミサイル部隊を配備した。また、石垣島に22年度末までに駐屯地を完成、ミサイル部隊が配置される予定だ。23年度は沖縄本島・うるま市、与那国島への配備が取り沙汰される。数年後には、南西諸島に中国をにらんだミサイルの「砲列」が並ぶ。中国の艦船が太平洋へ展開するのを阻む米戦略に沿った体制ができる。

自衛隊の駐屯地が開設された南西諸島の島々では、賛成派が「抑止力」「地域活性化」などを利点にあげる一方、反対住民は「ミサイル戦争の標的に」「沖縄戦再来の捨て石に」と強い不安を抱く。

<日米共用の軍事要塞化>

鹿児島県・種子島沖合12㌔の無人島、馬毛島(約8平方㌔、西之表市)では日米共用の軍事基地計画が進む。政府は2011年に地元の頭越しに米国が切望してきた米空母艦載機の離着陸訓練場の移転候補地として公表した。19年12月、島の大半を所有する開発会社と160億円で用地買収(防衛省の当初の算定額は40億円)の合意をした。20年8月の整備計画によると、2本の滑走路を設け、武器弾薬庫や大型護衛艦の係留施設、上陸訓練場などを整備する。陸海空統合の12種類の訓練を深夜にも実施出来るため、、騒音が懸念される。

地元の西之表市では、粘り強い反対運動が展開してきた。昨年1月の市長選では計画に「不同意」としていた市長を僅差で再選させる原動力になった。ところが、この市長は今年2月頃から、事実上の容認に豹変した。鹿児島県出身の自民党実力者の一人の衆院議員の圧力に負けたとみられる。反対派の市民らは「公約違反の裏切り」と憤り、11月からリコール運動が始まっている。

計画では、22年度内に本体工事に着工し、工期は4年程度。運用開始後、佐世保の水陸機動団―空自の築城(福岡県)・新田原(宮崎県)の両航空団と結ぶ、陸海空攻撃力の集結展開拠点となる。

<米の中距離ミサイル配備?>

沖縄へは中国をにらんで米国の中距離弾道・巡航ミサイルの配備が取り沙汰されている。米国は、トランプ前大統領が19年2月、ロシアとの中距離核戦力全廃条約(INF条約)の破棄を通告するまで、射程500~5500キロの弾道・巡航ミサイルの保持を禁じられてきた。その間、中国が地上配備型の中距離ミサイルを増強している。米国防総省によると現在、中国は1250基以上を保有、グアムも標的にしている。対する米国は保有ゼロで、再開発を急ぐ。

米国のインド太平洋軍は21年3月、沖縄からフィリピンを結ぶ第1列島線沿いに対中国ミサイル網を敷くため、今後6年間で273億ドル(約2兆9千億円)の予算を投じる要望書を議会に提出した。中国による台湾や東シナ海・南シナ海での活動への警戒感が背景にある。

日本に配備されれば、中国からの標的になるのは確実で、米国・中国・ロシアのミサイル軍拡競争に巻き込まれる恐れがある。米中ロ、加えて北朝鮮も音速の5倍以上の極超音速ミサイルの開発を競って進め、現状はミサイル技術の「革命」状況にある。超音速、変則飛行の新型ミサイルからの対空防衛は極めて困難で途方もないコストを要する。

Ⅱ、南西シフト/軍事化日本

<南西シフト>

防衛省は10年の「新たな防衛計画の大綱」(防衛大綱)で、公式文書では初めて「南西シフト」を提起した。自衛隊全体の配備が旧ソ連を仮想敵国にした「北方シフト」から、冷戦が終わって「南西防衛」に転換したことを示す。主な仮想敵国を中国とみて防衛力の整備を行ってきた。

想定する対艦・対空ミサイルの戦闘では、仮想敵国の中国軍艦船による宮古海峡などの通航の阻止と島々への着上陸への対抗戦を描く。自衛隊の車載式ミサイル部隊は中国軍のミサイルを回避するため、狭い島内で移動して発射を繰り返すことになる。この結果、島中が標的となる。沖縄の人々は戦時中の沖縄戦で「軍隊は住民を守らない」ことを身に染みて知っている。その恐怖が現実味を帯びてきた。

<日本の軍事力>

自衛隊はすでに世界的に見ても有数の軍事力を保持している。自衛隊の兵力を欧米諸国と比較(15年の英国際戦略研究所調べ)すると、自衛隊24万余人、英国15万余人、フランス20万余人、ドイツ17万余人、イタリア17万余人で、日本が大きく上回る。ドイツ陸軍は陸上自衛隊の半分以下、英海軍より海上自衛隊の方が1万人以上も多い。

自衛隊の実力は、2022年版の軍事力ランキングでは世界第5位と、多くの国民が知らないうちに、世界有数の軍事力を持つに至った。米の軍事力評価機関が137カ国を対象に総合比較した結果で、日本は19年次の6位から20年次に5位にランクアップした。1位が米国、2位ロシア、3位中国、4位インドで、韓国は8位、自民党政権が危機を煽る北朝鮮は28位に過ぎない。

軍事費をみると、ストックホルム国際平和研究所の2022年版で、日本は9位にランクされている。①米国の8007億ドル、②中国の2934億ドル、③インドの766億ドル。米中だけで52%を占める。自民党が唱えるようにGDPの2%の予算になると、世界第3位の軍事大国に躍り出る。

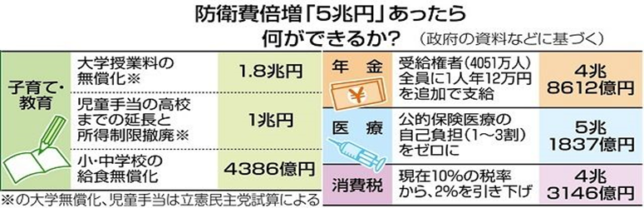

日本の防衛費は近年、5兆円を超える規模だ。22年度の当初予算では、前年比で583億円増の5兆4005億円と、過去最大を更新した。10年連続の増加だ。1月に成立した21年度の補正予算7738億円と合わせると6兆17744億円にものぼる。

補正予算分は哨戒機や迎撃ミサイルの新規取得にあてる。計画的な調達が求められる主要装備品まで堂々と補正で賄うのは財政法に反する。本来は当初予算に計上すべき費用を補正に潜り込ませ、防衛費を膨らませる手法が常態化している。

23年度の概算要求では5兆5947億円を計上した。金額を示さない「事項要求」の防衛力強化策を100項目も盛り込んでいる。

<自衛官の現状>

・定員割れ(定員24万7千人、充足率90%余り)、年齢構成の高齢化で士官が多く、一兵卒の減少

・自衛官の志願減少で募集対象年齢を18年10月、26歳から32歳に引き上げ

・「戦死」「負傷」「殺傷」「軍法違反」の対応措置なし。軍事裁判所なし、軍法会議なし。このままでは隊員個人による武器使用で「殺人」に問われる可能性もある。

Ⅲ、日米両軍の一体化

<日米共同訓練の激増>

日米間の共同演習・訓練は、1979年の航空自衛隊による日米航空共同演習から始まった。82年からは、陸上自衛隊との共同指揮所演習と陸上共同実動演習、86年には、陸海空自衛隊と米4軍による日米共同統合演習が初めて行われた。これには計1万3千人が参加、在韓米軍も含めた統一運用の第一歩となった。以降、実動演習と指揮所演習を隔年で実施している。

●日米共同演習の日常化 米軍と自衛隊の共同訓練と自衛隊を派遣しての訓練は2014年度に延べ1200日を超えた。15年の安保関連法施行後、さらに深化し規模も拡大、国外にも展開する。20年度はコロナ禍で減っているが、少なくとも67回、延べ446日実施している。対中国を想定した訓練が増加し、米軍機が自衛艦に発着艦する訓練も目立つ。

●日米共同統合演習「キーン・ソード23」 22年11月10日~19日、対中国を念頭にグレーゾーン事態から武力攻撃事態への発展を想定して実施された。南西諸島を中心に、自衛隊約2万6千人、米軍約1万人が参加した。ほぼ2年に1度の演習で16回目になる。那覇基地などを前線支援の後方拠点にして、補給物品の集積、輸送をするほか、傷病者の移送・施療の訓練も行った。

今回、日本最西端の与那国島では台湾有事を念頭にした訓練が初めて実施された。11月18日、戦車に近い砲身を持つ機動戦闘車を空輸して米部隊とともに基地警備の訓練を実施した。機動戦闘車が公道を走行、戦時下のような光景が出現した。

与那国島は16年3月に沿岸監視部隊がいち早く開設された。21年には電子戦部隊の新設が判明し、ミサイル部隊設置も取り沙汰されている。賛成派町議は「有事には米軍の協力が必要」、反対派町議は「他国との緊張を高め、米軍の『足場』となる未来が待つ」と意見が分かれる。

琉球新報は11月10日付の社説で、「与那国での戦闘を想定しているかのような訓練は認められない」と抗議の社説を掲載した。

●最大の共同訓練「オリエン・トシールド(東洋の盾)」 陸上自衛隊と米軍は21年6~7月、過去最大の実動訓練を実施している。毎年恒例だが、今回は米本土の部隊を含む陸軍約1600人、陸自約1400人が参加、米軍嘉手納基地に常駐する地対空ミサイル「PAC3」部隊が奄美大島に初めて送り込まれ、陸自奄美駐屯地の地対空ミサイル部隊と共同戦闘訓練に踏み切った。南西諸島に侵攻した対中国を想定、飛来するミサイルや航空機を迎撃する狙いと見られる。

<日米の司令部統合化>

日米安保条約の背後には、有事に米軍と自衛隊とが「統合軍」を形成し、自衛隊は米軍の統一指揮権下に置かれる「日米指揮権密約」の存在が隠されている。

♦陸自の陸上総隊司令部=米陸軍のキャンプ座間

♦海自の最高司令部/自衛艦隊=横須賀基地の米第7艦隊(在日米海軍司令部)

♦空自航空総隊司令部=横田基地(在日米軍司令部)の米第5空軍

日米「統合軍」に関する密約は1952年7月、クラーク極東軍司令官と吉田茂首相が会談し、口頭で結ばれた。米国立公文書館で研究者がクラーク司令官の統合参謀本部あての機密文書を発見して明らかになった。クラーク氏が統一指揮権の必要性を説明したのに対し、「吉田氏は即座に有事の際に単一の司令塔は不可欠」「その司令官は合衆国によって任命されるべき」と同意したと書かれていた。

<自衛隊を「犠牲」にする米戦略>

米バイデン政権は22年10月に発表した「国家防衛戦略」で中国を「最重要戦略的競争相手」とし、沖縄はインド太平洋戦略における対中「防波堤」に位置付ける。新しい米戦略構想を「海洋プレッシャー戦略」という。第1列島線(九州・沖縄―台湾―フィリピンなど)に展開する米国と同盟・友好国から成るミサイル部隊と、第2列島線(本州―グアム―パプアニューギニアなど)に展開する主力の米海軍・空母機動部隊の2段構えの布陣が特徴だ。

在沖米軍基地は中国の中距離ミサイルの攻撃を受けやすく、台湾有事が近いと判断されれば、米主力部隊は日本から撤退、ハワイや米本土にいったん退避する態勢だ。戦闘になると、残る南西諸島配備の自衛隊や米海兵隊が第1列島線を通過しようとする中国艦艇をミサイル攻撃して制海・制空権を確保。退避の米主力部隊が、中国のミサイルが届かない地点から攻撃して第1列島線の部隊を支援する作戦を描く。

日米は渡洋攻撃力を持つ中国原潜などが第1列島線外の太平洋に進出するのを恐れ、中国艦船を第1列島線内に封じ込めるのが狙い。その危険な役割を担わされるのが、南西諸島の自衛隊基地にほかならない。自衛隊はあたかも「かませ犬」のような構図だ。

Ⅳ、「専守防衛」を逸脱

歴代政府は、敵基地攻撃能力のある、長距離爆撃機・空母・長射程ミサイルの保有は、憲法9条をもつ「平和国家」として許されないと解釈してきたが、安倍政権になり完全に逸脱した。

<攻撃型兵器装備>

航空自衛隊は、レーダーに補足されない米国製最新鋭ステルス戦闘機F35Aを42機(1機、140億円)取得する。航続距離は2220㌔で北海道から九州までひと跳びできる。現有の主力戦闘機F15と比べても攻撃能力が格段に高い専守防衛を逸脱する戦闘機だ。今後さらに、垂直離着陸のできるF35Bと合わせ147機も装備する計画だ。安倍前首相がトランプに促されて〝爆買い〟した。

<空母保有>

18年の新防衛大綱で、海上自衛隊のヘリ搭載護衛艦「いずも」型(2隻保有)の改修し、戦闘機が発着できるようにする空母化が盛り込まれた。海自幹部は「米海兵隊同様の運用が可能となる」とする。「いずも」は設計段階から戦闘機を載せる改修を想定して248㍍の全通甲板を持つ。日本海軍の空母に匹敵する長さだ。順次改修を進めて26年度中に完工予定としている。

空母化の目的は、広大な空域を有する太平洋側を中心とする防空態勢の強化などを挙げるが、3隻目の空母を建造中の中国に対抗する狙いといえる。

<新型ミサイル開発・導入>

防衛省が離島防衛用の新型ミサイルとして配備を目指しているのがマッハ5以上で飛翔する「島嶼防衛用高速滑空弾」。18年度から研究開発に着手し、26年度の実用化めざす。仮に宮古島が敵に占領された場合、石垣島からこれを発射(射程約400キロ)すると、マッハ1だと13・5分くらいかかるところを数分で着弾する。

地対艦ミサイル「12式地対艦誘導弾」はすでに奄美基地に配備されているが、21年度予算にこの射程を延ばして敵基地攻撃能力を持つミサイル開発が盛り込まれ、23年度予算では量産化の経費も要求している。南西諸島防衛用として、射程200キロを1000キロ超に延伸しステルス化をはかる。長射程巡航ミサイルの国産化は初めてで、運用開始は26年度の見込みとなっている。

一方、政府は17年度に戦闘機から発射する3種類の長距離巡航ミサイル導入を決定し、21年度中にノルウェー製の射程約500キロの空対地ミサイル「JSM」の配備(149億円)開始を予定していたが、遅れている。

また、防衛省が米国製の中距離巡航ミサイル「トマホーク」の購入を米国に打診していることが最近明らかになった。艦船や潜水艦から発射、1千マイル(約1610キロ)離れた場所から正確に攻撃でき、敵基地攻撃能力の装備としての配備が念頭にある。

Ⅴ、米中関係と日米安保条約

<台湾への脅威「6年以内」>

21年3月、米インド太平洋軍のフィリップ・デービッドソン司令官(当時)は上院軍事委員会で、「台湾への脅威は今後6年以内に明白になるだろう」と中国侵攻の危険性が迫っていると警告した。「最大の長期的な戦略的脅威」中国が、過去20年で軍事力を大幅に増強させた結果、この地域の米国による抑止力は低下していると危機感を示した。この発言が「台湾有事!」を煽る役割を果たす。米軍トップのミリー統合参謀本部議長は同年6月、「近い将来起きる可能性は低い」と修正した。

バイデン大統領は22年5月の日米首脳会談後の記者会見で、中国が台湾に侵攻した場合に米軍が軍事的に関与するかを問われ、「イエス」と明言、「それが我々のコミットメント(誓約)だ」と語った。ウクライナに地上軍を送らないと早くから明示し、批判を浴びた姿勢とは異なり、中国を牽制・警告したのだろう。

米国の様々な「包囲網」に対し、中国は「アジア太平洋版のNATO東方拡大」と反発を強める。

<中台関係は最悪>

中国は近年、台湾に揺さぶりをかけてきた。21年10月、延べ149機もの中国軍機を台湾の防空識別圏(ADIZ)に進入した。米台の急速な接近や対中国を念頭にした日米英などの共同訓練に対して、中国側の包囲網への牽制とみられる。

中国にとって台湾は「核心的利益」で、1国2制度導入による統一を描く。習近平国家主席は21年10月、辛亥革命110周年の記念式典の演説で、武力統一には触れなかったが、「必ず実現しなければならないし、必ず実現できる」と強調した。

習主席は台湾関係について、「融合的な発展で平和統一の基礎を築く」との方針を示していた。台湾の人々や企業に、就学や中国市場参入に関して数々の優遇措置を打ち出して融和を図ってきた。中国軍関係筋は「現時点でも武力統一は選択肢にない」と言うが、現在の中台関係は対話のパイプは機能していない。

台湾は軍事力では圧倒的に劣勢だ。21年の軍事予算は中国の約23兆円に対し、台湾は約1.4兆円。総兵力も中国の約204万人に比べ、台湾は約20万人。台湾軍が持つ近代的な戦闘機や艦船数も中国軍の約3割にとどまる(日本の防衛白書)。

台湾にとって、防衛が米国の支援頼みという構図は変わらない。バイデン政権は当初から同盟国・友好国との連携を図る多国間主義と、民主主義陣営強化・人権重視の二つを政策の柱にし、民主主義陣営としての台湾との関係を強化する姿勢を見せた。

<米中の軍事力差縮小>

世界の覇権を握ってきた米国だが、その力は弱まり、中国は米との軍事力差を縮める。中国は宇宙空間をマッハ5で滑空する極超音速滑空ミサイル「DF-17」や、精密誘導で日本全土を射程に収める「DF-21」など保有。中距離ミサイルは1千発を優に超す量を配備、米を圧倒している。

中国軍はまた、南シナ海や尖閣諸島、台湾周辺での訓練を繰り返して有事の備えに習熟し、組織を再編強化してきた。台湾の邱国正国防部長(国防相)は21年10月、立法院での野党の質問に対し、「中国が25年には全面的に台湾に侵攻できる能力を持つ」と答弁。現状でも侵攻能力はあるが、得られる結果に対するコストが大きい。だが、「25年にはこのコストを最低限に下げられるだろう」との認識を示した。25年時点の西太平洋では、空母、戦闘艦、戦闘機など戦力的には米国を圧倒すると予測されている。

ただ、武力統一は中国側にもリスクは高い。中国が侵攻すれば当然、台湾軍の反撃で中国沿海地域はミサイルの脅威にさらされる。介入が想定される米軍とも戦いながら、台湾本土に多量の兵員を輸送、上陸させて兵站を維持するのは容易ではない。

今回のウクライナ危機におけるロシアの予想外の苦戦は中国には大きな衝撃で、数年前から進めてきた複数の台湾攻略案は白紙に戻されたともいう。

<米国は「あいまい戦略」>

米国は台湾が中国から軍事侵攻された場合どうするのか。実は、その対応を事前には明確に示さない「あいまい戦略」をとってきた。1979年、米国が中国と国交を樹立し、台湾と断交した。このため、米国議会が長年にわたって同盟関係にあった台湾の防衛を支援するため、国内法として「台湾関係法」を立法した。これによって米台の実質的な外交関係が維持され、武器売却が可能となっている。台湾防衛の義務を明示しない代わりに、軍事的手段の行使に対しては「米国にとって深い懸念」となるとしており、台湾海峡の現状維持を図る微妙なバランスに配慮した戦略だ。

米国内からも、「あいまい」を見直し、「明示」すべきとの議論が出ているが、バイデン政権に見直しの動きは乏しいといい、バイデン大統領の「関与」発言の直後、ブリンケン米国務長官は「一つの中国」政策に変更はないと火消しに回るのが常だ。中国を刺激して軍拡を加速させ、有事の可能性を高めかねないからだ。

米中双方は主観的にも客観的にも戦争は望んでいないといえる。全面戦争になれば破滅的な核戦争を招きかねないし、米中間の経済的結びつきも強い(中国の輸出先は米国が第1位で、輸入先は4位)。

リスク要因は、高まる「台湾人」意識を背景に、台湾が公然と「独立宣言」をした場合だ。中国としては見過ごせない。ただ、台湾の人たちも「独立」より「現状維持」意識が大半(中台「統一支持」の民意はわずか3%)。現状でも事実上独立した政治経済状態にあるからだ。

<米軍は日本を守るか>

日米安保条約は第5条で対日防衛義務を定めているとされている。しかし、「日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃」に対し、日米が「共通の危険に対処するように行動する」と書かれているだけで、具体的にどこまで米軍が支援を行うのか明らかでない。また、宣戦布告は連邦議会の権限という制約がある。

尖閣諸島については、米政府は第5条の適用範囲だと繰り返し明言し、日本政府を安心させているが、ここでもどんな支援をするか不透明。そもそも、日米防衛協力のための指針(日米両軍の取り決め)では、武力攻撃された場合、まず出動するのは自衛隊だ。「自衛隊は、島嶼に対するものを含む陸上攻撃を阻止し、排除するための作戦を主体的に実施する。(中略)米軍は自衛隊の作戦を支援し及び補完するための作戦を実施する」とあり、米軍はあくまで「助っ人」なのである。

米国から見たら岩礁に過ぎない尖閣を巡って、米中全面戦争にエスカレートするかもしれないリスクを負うとは思えない。

Ⅵ、「有事」回避できるか

<「戦争色」最近次々と>

●島々40カ所に日米の攻撃拠点 2021年12月、共同通信が「自衛隊と米軍が、台湾有事を想定した新たな日米共同作戦計画の原案を作成した」と報じた。有事の初動段階で、米海兵隊が自衛隊の支援を受け、南西諸島約40カ所に臨時の攻撃用軍事拠点を設けるとする内容だ。

想定される攻撃拠点40カ所は有人島が多く、この中には自衛隊ミサイル部隊を配置・計画中の宮古島、奄美大島、石垣島が含まれる。対艦攻撃用の米海兵隊の高機動ロケット砲システム「ハイマース」を配備。自衛隊には輸送や弾薬提供・燃料補給などの後方支援とともに、中国艦艇の封じ込めを担わせると記されている。島々はたちまち戦場と化す。

●鹿屋には米軍無人機配備 米空軍は海上自衛隊鹿屋航空基地(鹿児島県)に、無人偵察機MQ9の一時配備(8機、1年間)を計画、今秋から運用開始する。中国の動向監視が狙いで、最大200人の米軍関係者が駐留する。自衛隊基地への配備は異例だ。

●戦争に備えたシェルター計画 政府が23年度予算の概算要求に、南西諸島有事を想定した避難シェルター整備に向けた調査費7千万円を計上した。沖縄では戦争を前提とした計画に強く反発。「ノーモア沖縄戦命どぅ宝の会」のメンバーは「沖縄が戦場になることを前提とした計画であり、沖縄が『捨て石』にされた沖縄戦と重なる」と危機感を募らせている。

●有事、海保を自衛隊統制下に 政府は有事、防衛相が海上保安庁を指揮命令下に置く手順を定めた「統制要領」を作成する方針を最近固めたという。尖閣諸島防衛を念頭に両者の連携を強化する狙いで、一体化が進む懸念がある。「要領」作成後に尖閣諸島で武力攻撃事態が生じたと想定する初の共同訓練も計画することになる。

●公共インフラの軍事利用 政府は最近、防衛関係施設以外の空港や港湾の軍事利用をする省庁横断の協議を始めた。南西諸島有事の際などの自衛隊機の離着陸や、島民避難や物資輸送の大型艦船の着岸に必要だと整備を目論む。沖縄県宮古島市の下地島空港も軍事利用の構想が度々持ち上がっている。

<近隣友好の外交、今こそ>

【日本と中国】 日中間にはまず、国交を正常化した1972年の日中共同声明がある。78年には日中平和友好条約を締結した。平和5原則を基礎として友好関係を発展させ、国連憲章の原則に従って紛争の平和的解決を図り、武力の行使・威嚇に訴えないこと、などとある。共同声明と平和条約は今も有効で、日中関係の原点だ。

こうした原点に立ち返って、首脳同士の会談を重ねて信頼関係を醸成してゆくしかない。地政学的に米中の狭間にある日本は、米中の緊張緩和の仲介役を担うべきだが、対米従属外交の現状ではまったく期待できない。

【ASEANに学ぶ】 学ぶべきは10カ国からなる東南アジア諸国連合(1967年、5カ国で立ち上げ)の動きだ。1976年に内政不干渉や紛争の平和的解決を原則とする「東南アジア友好協力条約」を締結。冷戦終結後の1994年には安全保障に関する対話の枠組みとして、加盟国に加えて米中ロの大国も巻き込んだ「ASEAN地域フォーラム」を立ち上げるなど、多国間の協調的な安全保障体制を目指すようになった。翌1995年、「東南アジア非核兵器地帯条約」にも署名した。

ASEAN諸国と対立する中国とは2002年、紛争の平和的解決をめざす「南シナ海における関係国行動宣言」を締結している。2003年、「政治・安全保障共同体」「経済共同体」「社会・文化共同体」から成る「ASEAN共同体」の構築に合意し、2015年12月に発足した。2010年からは加盟国に日米中ロ豪印韓NZの域外8カ国を加えたASEAN国防相会議もスタートしている。

このように中国と軍事的に対抗するのではなく、中国も含めた国際秩序づくりを進めてきたASEANの努力は教訓的だ。こうした動きが全くないのが東北アジア。日本はASEANとの関係を密にしながら、あるいは学びながら、近隣の中韓との関係改善に努めるのがまっとうな外交戦略だろう。(了)

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | |||

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

最近のコメント